節目

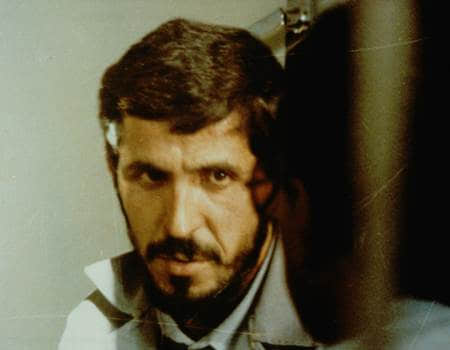

基阿魯斯達米 經典重溫(二)

香港影癡有幸有不幸。我們在2013年推出「基阿魯斯達米經典重溫」上集前,獲大師千里駕臨;剛過去的七月他病逝了,我們已沒有再等下去的理由,下集現在推出。這階段的作品個性更鮮明,大師真身儘管缺席,但身影卻無處不在,而且巴不得跑到幕前直接或間接闡釋電影基本法(《10重拾》〔2004〕)。像早已安排,我們該沒遺憾。

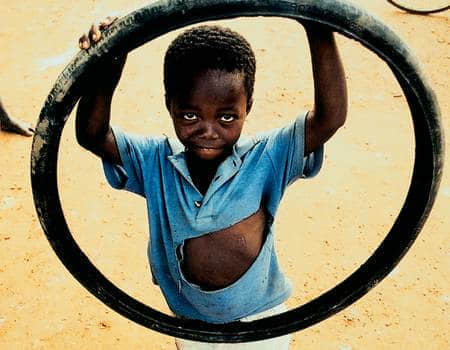

電影學者大衛博維爾說基阿魯斯達米是音階最闊的一個導演,殆無疑義。上集由《踏破鐵鞋無覓處》(1987)到《風再起時》(1999)五部最受觀眾歡迎的巔峰作品,算是親近傳統作法,但已見突破劇情片與紀錄片框框,虛構與紀實互滲(《櫻桃的滋味》〔1997〕、《橄欖樹下的情人》〔1994〕)。下集由首部數碼作《童心一二三》(2001)開始,才真正開展了他的實驗階段,數碼攝影解放了風格,《家家家課》(1989)相比已流於傳統,《童心》觀人於微的同時,也反省電影形式、影像和聲音。來到全片只有五個鏡頭的《伍》(2003)、臉部特寫講故事的《雪馨》(2008),更是極致了。

最教人心折的是,他在每部電影的實驗都是原創,從沒重覆自己,簡約的風格在不動聲色間,每次都帶出對電影、對人生、對大自然的深刻反思,更挑戰觀眾的既定想法。上集和下集,儘管電影手法和形式大異,但箇中詩意、哲學觀和幽默感一直都在。難得有導演像他,部部作品我們都百看不厭。

今次打頭陣的《大寫特寫》(1990)是上集的補遺,對電影的虛實辯證在前期作品中最呼之欲出,和後期的實驗精神和心意也最相通。2011年電影節曾舉辦基氏全展,今次分別推出的上下集,聯同夏日電影節悼念放映的《似是有緣人》(2010),幾年間我們又幾乎做了個全展,也算是影癡的福氣了。

延伸閱讀: 《基阿魯斯達米札記》,原載於《明報月刊》二O 一六年九月號