2025

永生魅惑—吸血鬼的暗黑浪漫

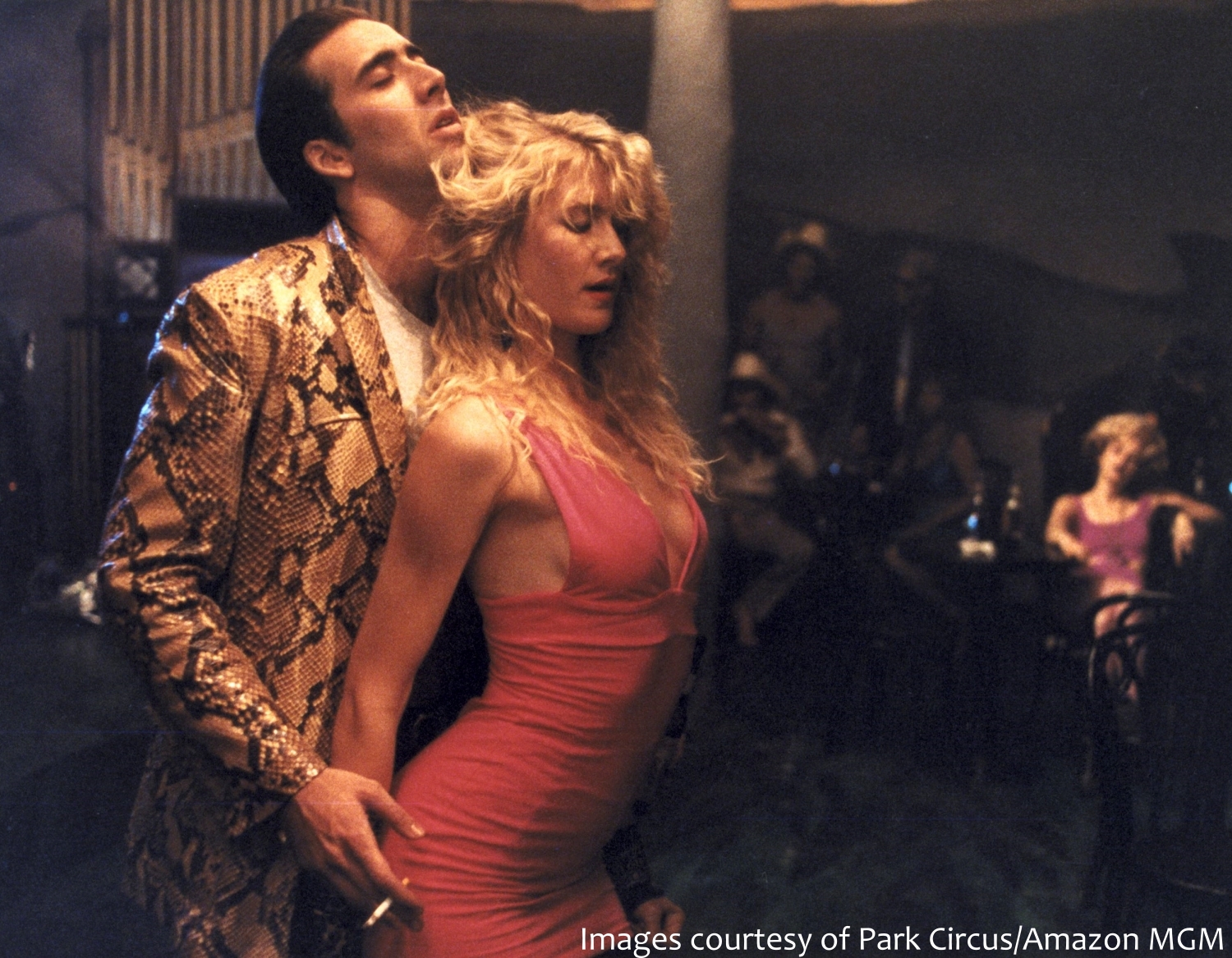

長生不老,百年孤寂。斗篷在夜空中飄揚,獠牙在粉頸上深吻。邪惡魅惑如萬誘引力,流行文化不斷注入鮮血,讓吸血鬼神話代代重生,永恆不滅。

源自東歐民間的吸血鬼傳說,於十八世紀末殺入西歐,其種種神秘而禁忌的元素,滋養了文學及電影創作。半人半鬼的「他性」,是人類深層恐懼與焦慮的載體,亦是邊緣群體被社會排斥的象徵;主宰黑暗、永生存在的本質,迎合人類對權力的嚮往以及擺脫死亡宿命的渴慕。

將吸血鬼發揚光大,莫過於斯托克1897年的哥德式小說《德古拉》。雖未獲授權改編原著,但茂瑙1922年的默片《吸血殭屍》掩映在德國表現主義光影下的猙獰面相及恐怖氛圍,廣被視為吸血鬼電影的始祖。詭異莫測的特性,讓惡魔神話成了導演淬鍊創意的試金石。東尼史葛的迷離奪目影像、吉拿域戴拖路的暗黑魔幻美學,皆萌芽於此。借題發揮的變奏不一而足:反思歷史暴行、哲學辯證;探索人性矛盾、內心孤寂;展現信仰危機、道德困境;以至惡搞爆笑、巔覆類型;一隻吸血鬼,承載着創作者一切叛逆靈思與慾望。

如此惡魔,竟成為兒童節目《芝麻街》的經典角色,堪稱一絕。

作為全球流行文化符號,吸血鬼形象持續蜕變。「移居」英美初期,以比拉盧哥斯及基斯杜化李為代表,一身貴族氣派,結合財富、權力、品味,亦象徵階級腐朽和沒落,擁抱令人既畏且羨的多重性。世代流變,吸血鬼亦「與時並進」:大衞寶兒的前衞、畢彼特的俊美,以至羅拔柏迪臣的憂鬱,在「人性化」的塑造下倍添悲劇色彩與致命魅惑,成為浪漫愛情的投射對象。

「邪惡復活」每每流行於瘟疫蔓延時,而吸血亦一直被視為性誘惑、性壓抑的暗示。男性主導的捕獵者角色,不乏對女性性自主威脅的隱喻。然而,別忘記1872年已面世的勒芬紐小說《卡蜜拉》,當中女吸血鬼更超前時代。嘉芙蓮丹露、莉莉泰勒以至蒂達史雲頓各領風騷,奪回性主導,操生殺大權,噬向父權主義,甚至對同性戀毫不忌諱。加害者與受害者一體兩面,性別的矛盾角力,在吸血鬼身上更深層體現。

在這群魔亂舞的世代,吸血鬼永劫回歸,更待何時?

光影珍藏:電影基金會

大衛連治的離魂夢魘

派對上遇到一個臉色蒼白的陌生無眉男,他聲稱和你認識,還說正在你家中。你用他的電話撥回去,接聽的果然是他。你問他怎會這樣,眼前和電話裏的他同時笑了,詭異的笑。

以上大衛連治(1946-2025)的經典電影場景,充分展示了這位年初逝世的美國導演,只此一家的影像特徵一暗黑、詭奇、怪異、超現實;看似平常的角色處境,卻令人看得極不舒服,內心好像有什麼被搗爛了。

對連治來說,電影就是(無意識)語言,可以讓他盡情表達抽象的事物。看他的作品,很難不認同他那著名金句:「沒有什麼比現實更古怪的了。」

電影史上用無意識創作的導演並不乏人,但能雅俗共賞如大衛連治則如鳳毛麟角;連治最擅長的,正是把媚俗(kitsch)和前衛藝術完美結合起來,讓觀眾在安全距離下觀察扭曲、不一致、變態與殘酷,一嚐醜中美、美中醜箇中三昧。反而如何講好故事變得不重要,因為他從不抗拒類型挪用,作品大部分可套入黑色電影框架。

連治不拍片的時候會繪畫,實踐和推廣超覺靜坐,但如說他還懂得施展光影魔法,我們也不會大驚小怪。其作品小眾如《擦紙膠頭》、《內陸帝國》;大眾如《象人》、《路直路彎》,都像是念咒即成,一揮而就;雖然電影無可避免是集體成品,但由於連治多才多藝,執導筒以外,剪接、攝影、配樂、音響設計均可親力親為,確保了風格凝變有致,魅力始終如一。

粵語主講,講座長約五十分鐘

出席講座的觀眾將獲贈課程筆記《大衛連治的離魂夢魘》乙本