2025

開幕電影

閉幕電影

隆重首映

影展熱話

約化巴納希 — 關不住的電影人生

「我不拍政治電影,我拍的是人文電影。政治電影總是偏袒一方,試圖指點對錯。人文電影絕不如此,而是去探索現象根源,作為見證。」

伊朗享譽國際的傑出導演,同時是伊朗政權嚴厲打壓的影像抗爭者,約化巴納希一身彷彿就是悖論的見證。過去三十年,自由受限,拍片被禁,甚至三度身陷囹圄,他卻交出一部又一部精彩絕倫的作品,勾勒當代伊朗最真實寫照之餘,更時刻反思電影何為。在康城、威尼斯、柏林影展三大影展完成大滿貫,誰可企及?

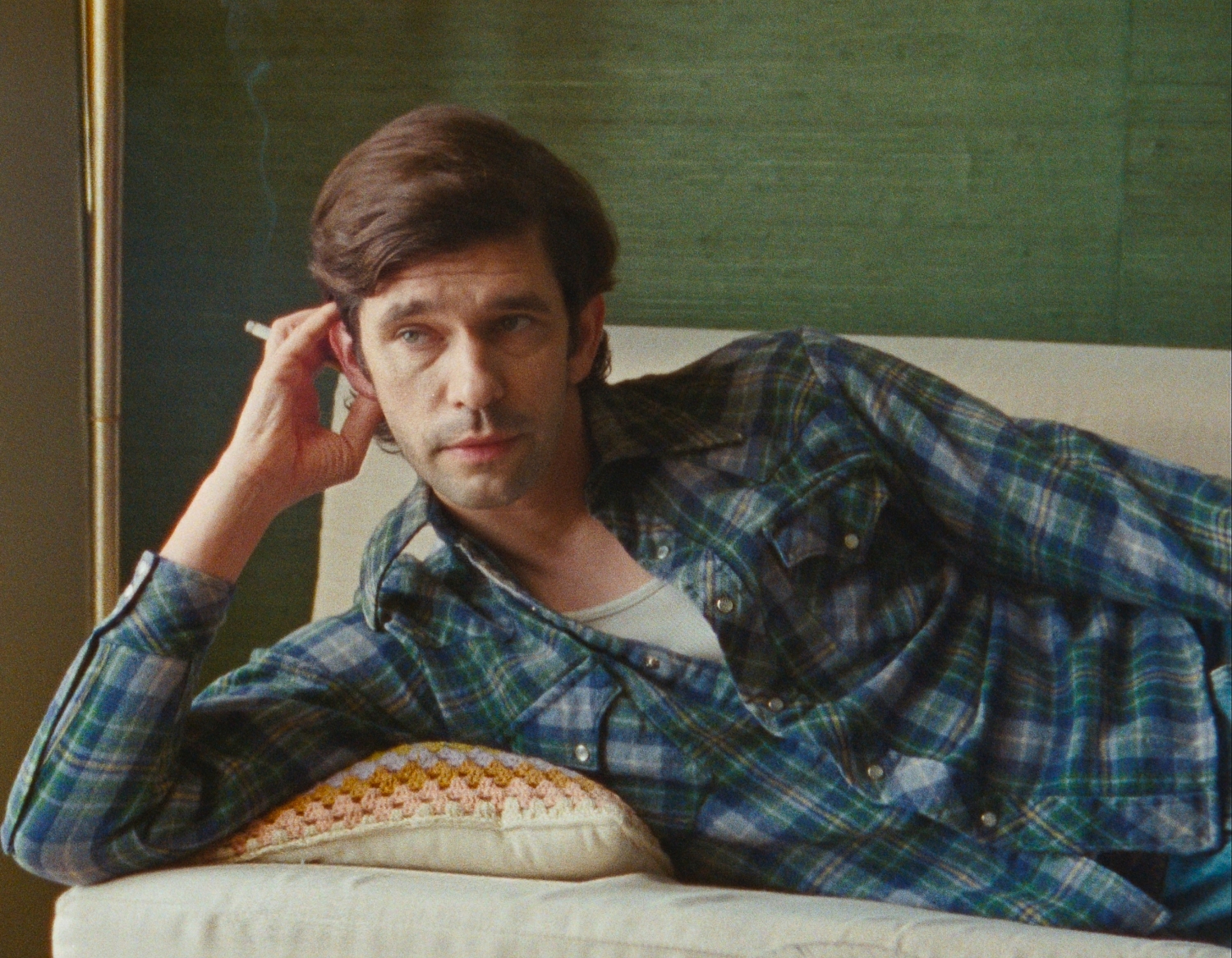

電影生涯始自成為基阿魯斯達米的助導,參與《橄欖樹下的情人》。首兩作《白氣球》及《迷途小精靈》,以赤子之心看大千世界,拍出飛揚神采,讓伊朗兒童片揚威國際。從新寫實主義轉向更深刻的社會批判,《七女性》、《赤色黃金》與《越位女球迷》直踩政府紅線,其電影從此未能於本土公映。

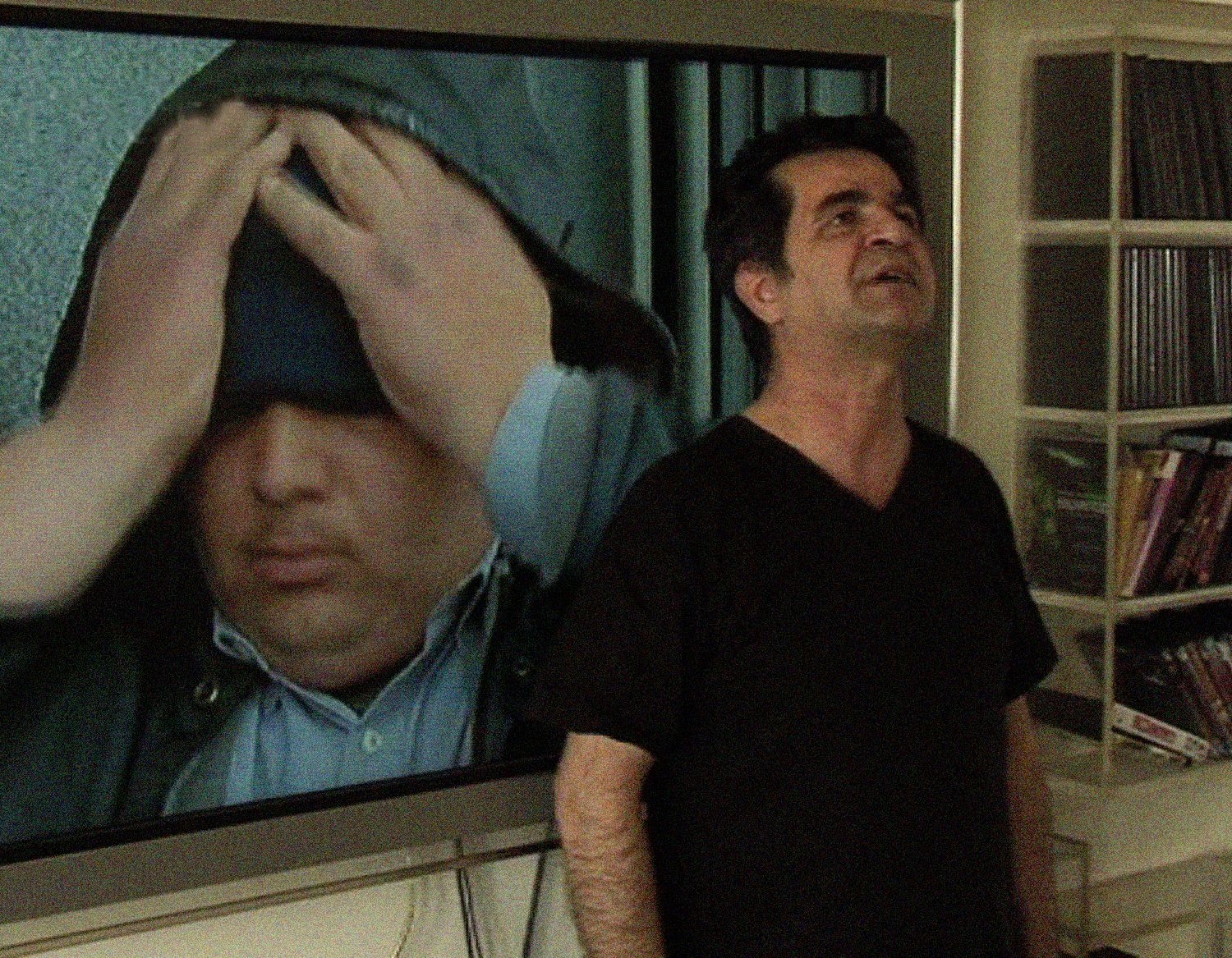

因參與綠色革命被判入獄六年,禁拍片二十年。弔詭的是,種種迫害反成了他創作動力與靈感來源。軟禁在家,索性就地取材,善用私人空間及有限資源,把鏡頭轉向自身,讓「這導演」的處境變為故事,反照現實中的政治荒謬及社會亂象。《這不是電影》、《電影關不住》、《伊朗的士笑看人生》等後設電影,打破劇情與紀錄的界限,穿梭於真假虛實之間是那欲禁而禁不住的想像自由。

環形敘事結構,首尾遙相呼應,邊緣人物往往受限於權力核心之外,繞了一圈彷彿又回到起點,一如人生。這儼然是巴納希以電影為信仰的宣言,歷盡打壓,理念始終如一:《伊朗三面戲劇人生》、《伊朗無熊無懼》以至新作《純屬伊朗意外》,不離對神權體制、父權統治的諷喻批判,卻總未忘對眾生體恤憐憫;在社會這座無形監獄對女性的禁錮,更若感同身受。

荷戟獨彷徨,甘為藝術承受風險,值得嗎?巴納希解釋道:「活於一個意識形態獨裁的封閉體系下,你別無選擇……儘管限制不少,我還是要成為導演。我對每部電影都用心投入。拍電影是我的正確選擇,對此心滿意足。」