2022

隨性入聖:柏索里尼劇情片回顧展

天主教徒、馬克思主義者、同性戀者——柏索里尼(1922-1975)的多重身份恍如聖父、聖子、聖靈,在作品裏三位一體,互相矛盾,又彼此依附。從詩人、小說家晉身導演,由首作《乞丐》到53歲遇害身亡,以驚世駭俗的影像藝術,追求自我定義的神聖,創造忠於生命的真實。

面對戰後意大利法西斯陰魂不散,以新資本主義之姿帶來消費擴張、物慾橫流,柏索里尼對資產階級的享樂主義深痛惡絕。相反,他在備受剝削的社會最底層發掘出一種神聖感;透過將乞丐、娼妓、流氓描繪成猶如聖人與天使的震撼寓言,刻意褻瀆神聖文化,以嘲諷教廷的虛偽和醜惡,同時在他們污卑而頑強的求生意志裏,看出了生命尊嚴,甚至社會救贖的希望。就在這種被社會邊緣化的現實裏,他提煉出獨特的「詩意電影」,粗獷、真實,而富頹敝之美。

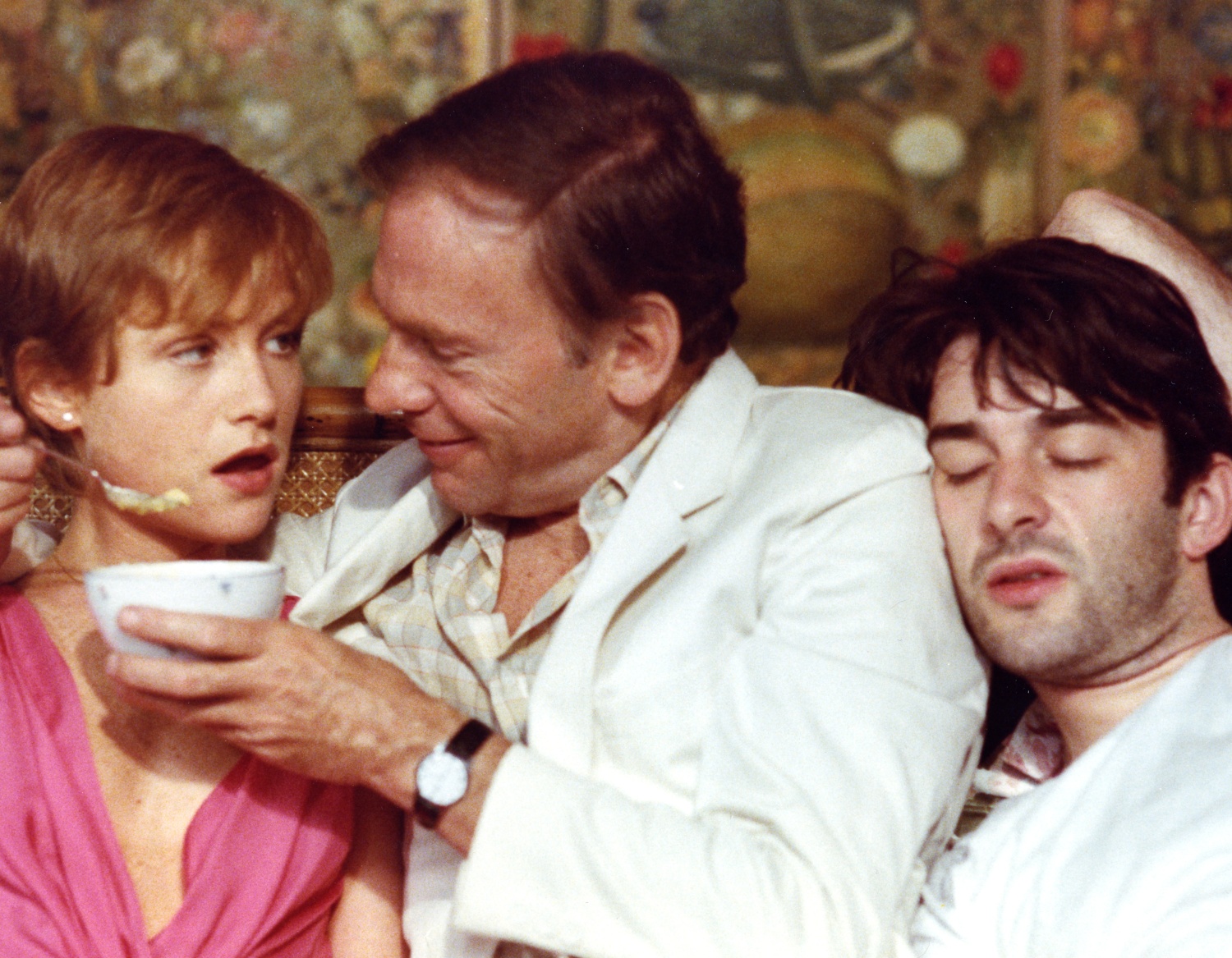

身體本能、原始慾望,柏索里尼視之為革命的象徵、對抗的武器。《羅高柏葛》中《軟芝士》一段,以暴食致死的臨時演員調侃教會,令柏索里尼因褻瀆罪入獄;《定理》以露骨性愛,挑釁道德思想、戳破階級假面以至抗衡虛無主義,為生命帶來衝擊與昇華。弔詭的是,當慾望被新自由主義解放後,非但不再造成顛覆,反而助長資本及霸權擴張。柏索里尼在「生命三部曲」轉向文學鉅著,試圖透過中世紀的荒淫性愛傾軋現世價值體系,重塑真正的自由與喜樂,卻發現在商品化社會理想早已幻滅,憤而撰文自我否定傑作。在《沙勞》將變態性虐影像推至極端,變成影射法西斯暴政的夸誕隱喻,對已墮落但丁地獄的當代意大利,作出最後抗爭的絕望呼號。

今年值柏索里尼百歲冥壽,回顧他畢生十二部劇情長片及四部短片,更有若先知的現世預言。

合辦

全力支持

殺.誘.罪:海史密斯的暗黑魅力

著名犯罪小說家派翠西亞海史密斯(1921-1995) 筆下的主角, 每每不是伸張正義英勇破案的偵探,而是內心複雜的犯案者。於美國出生,長年旅居歐洲,海史密斯雖對「犯罪作家」的標籤感到困惑,認為筆下的故事只是剛好牽涉暴力、殺人等情節,但其作品往往打破了犯罪小說的成規,透過文字穿越非理性的畸零夾縫,直探人性幽微,揭示被壓抑的慾望、貪念、嫉妒、憤怒,以至階級差距的焦慮。她不但對犯罪行為有獨特理解,更能令讀者不知不覺站在罪犯一邊。

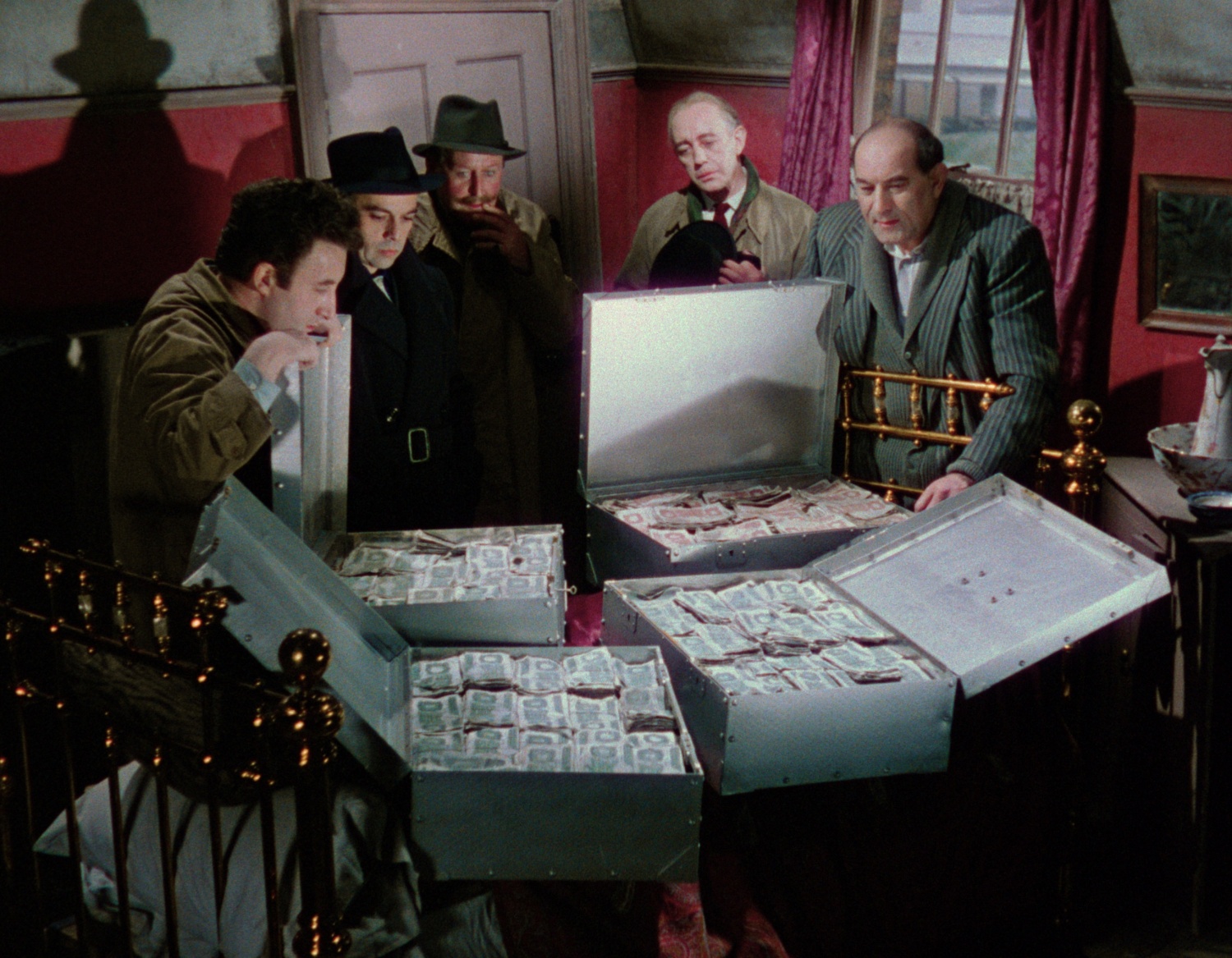

1950年她憑着首作《火車怪客》嶄露頭角,希治閣慧眼賞識拍成電影,成為交換殺人情節的濫觴。她創造的犯罪角色中,以雷普利最為經典,更寫成系列小說。這個擁有犯罪天賦的冷血兇手,習慣說謊擅長偽裝,卻充滿迷人魅力,先後被改編成《怒海沉屍》、《美國朋友》及《心計》等多部名作。她曾說過:「我常感覺是雷普利在創作,我只是負責把它寫下來。」

海史密斯本身喜歡同性,她的犯罪小說也常令人讀出同性情慾的暗流湧動。她曾化名出版半自傳小說《鹽的代價》(即《卡露的情人》原著),描寫女性之間的愛情與考驗,在同性戀仍被視為禁忌的年代,具劃時代意義。她生於破碎家庭,會把異性戀關係寫成驚慄故事,「兩男一女」的組合必遭逢殺機。她不善與人相處,寧與蝸牛為伍,蝸牛雌雄同體,她視為寵物豢養,甚至把牠們寫進《水深火熱》等小說。

海史密斯並非影迷,但她的小說為電影世界提供了豐富靈感泉源。回顧這些電影,其中無視道德規範的情節與人物,他們不受拘束的想像力,大抵正是吸引電影作者不斷改編的原因。

光影珍藏:電影基金會

憶我舊足跡 --- 麥格斯的日記電影

鍾拿斯麥格斯(1922-2019)被大命運播弄,從立陶宛田園家鄉放逐到紐約大都會,記憶躁動未安,前景無從落實;然而,大命運卻委以終身重任,要他開墾電影新國度。在五十年代興起的前衛電影的名義下,麥格斯率性行事,先以個性化的日記電影紀錄生活,進而策展小眾放映,經營獨立影院,發行非主流電影,與弟弟創辦《電影文化》雜誌,更參與菲林保育,甚至因放映爭議性作品被捕入獄。或許日記電影不是麥格斯發明,他卻為之寫下美學標準。膠卷要滾動,菲林要呼吸;每年他都重溫其生活錄像,憑記憶和直覺,嚴選有生命烙印的光影片段,加諸話語、旋律,文書創作,孕育出流動着鮮活心智的日記電影典範。「若你抹殺『對立電影』,等於抹殺波希米亞精神,電影便會死。」麥格斯傲氣提出「對立電影」的概念,抗衡美國主流電影文化。六、七十年代的新荷里活、八、九十年代的獨立電影、辛丹斯及翠貝卡電影節,皆得益自麥格斯一代人默默耕耘的願景。麥格斯在影片中呢喃着「錯置的人」(displaced person),鄉愁依舊,但電影卻帶他走得更遠。他自謙為「電影客」(filmer),表現的正是一個以展現生活為己責,不離不棄的電影/菲林人。