2019

靈光艷影 盡得風流 — 德烈治與史登堡

慵懶眼神、高傲顴骨,婀娜身姿穿上紳士西服,徐徐吐出一口煙,磁性的嗓音正唱着浪語狂歌;台下觀眾看得如癡如醉,她的冷艷笑容依然滿不在乎。

瑪蓮德烈治(1901-92)的傲然自我,與約瑟馮史登堡(1894-1 9 6 9 ) 的光影夢幻, 成了影史上最令人目眩神迷的天作之合。在奧地利大師的魔鏡下,《藍天使》( 1 9 3 0 ) 的妖嬈歌姬處女開腔驚為天人,為有聲電影寫下歷史;在《荒漠英雄》(1930)以雌雄莫辨之姿初登美國銀幕,顛倒性別角色的大膽前衛,獨領風騷。

史登堡極其個人的自虐執迷,盡現在他精雕細琢的角色設計,由深情女伶、愛國間諜、不覊蕩婦以至權慾女皇,他為這位銀幕上與私底下的女神塑造出百變魅影。同樣擁抱魔鬼媚惑,德烈治總為每位女性角色傾注不一樣的魅力,深得收與放、迎與拒之真味,情愛關係總佔上風,男人只有不能自拔的餘地。面對加利谷巴、加利格蘭、奇理夫布祿位位當時得令的型男巨星,她優雅而瀟灑的氣度,依然盡得風流。

在兩人合作的七部經典裏,史登堡將歐洲浪漫主義的激情融入美國古典風格,打造荷里活黃金時代的夢幻神話。《金髮女神》(1932)的綺靡歌舞、《玫瑰多刺》(1935)的錦衣華服、《桃紅女霸》(1934)的侈宏場景,大師以神乎其技的光影聲色美學,幻變出摩洛哥、中國、西班牙及俄羅斯等異國風情。這種「令人驚艷的唯美主義」,蘇珊桑塔格譽為建構出camp的藝術聖殿,讓繆斯女神受朝聖者永恆膜拜。

「男人不計其數,我方得上海莉莉之名」(《上海快車》,1932)。成就瑪蓮德烈治的不朽芳名,則只須史登堡一人。

蒙克:鐵幕下的吶喊

假如華意達是波蘭新電影的當然基石,蒙克(1920-61)可能就是旁邊默然佇立的紀念碑。其實說他是戰後影響力最深遠的電影人之一,他也當之無愧:贊祿西、波蘭斯基、史高林莫斯基等波蘭名導,固然統統當過他的學生,捷克電影新浪潮的冒起,也公認與他有關。假如1961年他沒有因交通意外英年早逝,歐洲電影史可能會更加精彩⋯⋯

不過現實沒有假如,大抵也毋須假如,蒙克給影迷留下的作品已足夠豐饒。首部劇情長片《路軌上的人》(1957)引入主觀敘事,在共產現實主義美學旁邊投放了強烈的照明彈,照出各種個人主義和自由詮釋的創作可能,被視為東歐第一部批判史太林主義的電影。蒙克敢言和尖銳的敘事觸角,平實而不失想像力的影像風格,與黑色幽默可謂一拍即合;《英雄》(1958)和《一生倒運》(1960)的戲謔與反諷,便一再借大時代小人物處境,探討制度與人性的潛在污點,難怪當局要借小事把他開除出共黨,並且沒停止過派人監視他。

蒙克戰時是華沙地下軍成員,曾經逃出納粹戰俘營。這些經歷都反映在《一生倒運》和《英雄》的故事細節裏,而遺作《女乘客》(1963)對德國戰後愧疚的檢視,更表露出他寬厚的同理心和反思人性的深度,可惜他最終無法親自完成這部傑作,令人扼腕不已。

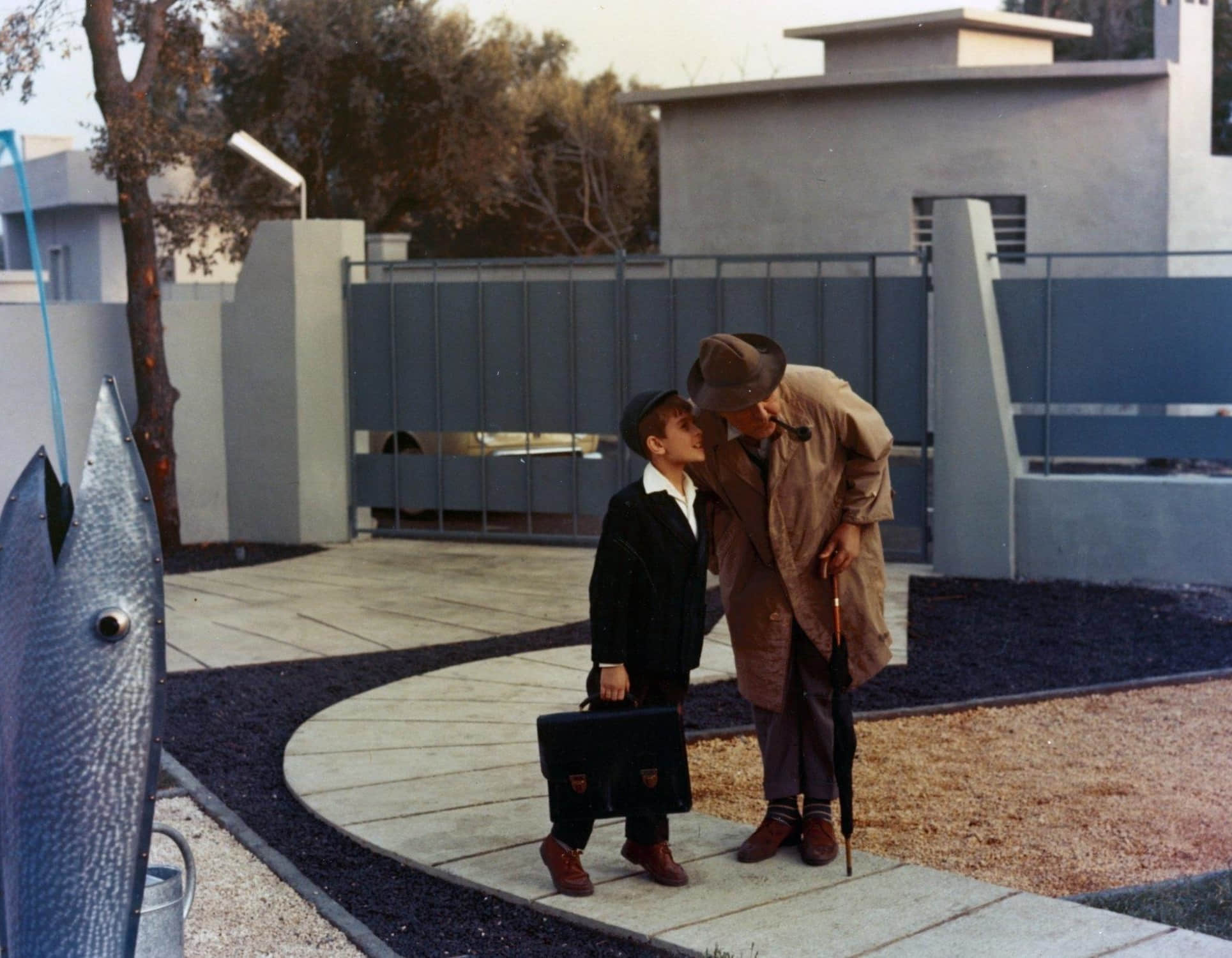

永遠的幻象師 積葵大地

「大地和布烈遜是法國電影兩巨頭。」積葵大地(1907-82)的才華不單讓杜哈絲驚歎,杜魯福亦推許他跟布烈遜一樣,在拍戲過程同時發明電影。兩位大師確有不少共通之處:拒跟從公式、不輕易妥協、慢工出細貨,並嚴格控制每個細節。他們的主角,同是沉默是金的信徒;然而少說話不等於忽視聲音,借用電影研究者黃愛玲的說法,他們對聲音的思考比誰都深刻獨到。

積葵大地常被譽為喜劇泰斗,接通基頓的冷面和差利的溫柔,把自己曾經參與默劇表演的經驗,以及對體育運動的熱愛,融入電影創作裏。他為自己度身訂做了于洛先生的形象,高高瘦瘦,咬着煙斗,戴一頂圓邊帽,穿上乾濕褸,或會拿一把傘,看來笨手笨腳,時常闖禍,與日漸現代化的城市生活格格不入,像個獨行俠,但不求功利,心地善良,童心未泯。有時他是大城市裏迷途的小人物,困在迷宮似的辦公室;有時他恍如跟機械文明搏鬥的唐吉訶德,實際上喜歡跟人相處多過跟機器糾纏。

他也是施梵素美動畫裏的幻象師,透過電影的魔法變出想像豐富的世界,大衛連治、羅伊安德遜、韋斯安德遜都受他影響。他並不着重個人表演,反而多拍群戲,愛用遠景和長鏡頭,透過精心設計的場面調度,呈現妙趣幽默的眾生相。他的《嬉戲時間》(1967)尤其為人稱道,不只因為不惜工本搭景拍攝,前後拍了三年,拍到最終破產,更是因為每寸畫面都充滿非凡創造力,在冰冷世道,自製嬉戲時光。