2018

逍遙法內: 真相的辯證

以法治人,還是恪守法律精神?法律面前人人平等,抑或是有錢人的專利?如何達致公平和公義? 是法律不近人情, 還是法律不外乎人情? 法庭戲長拍長有, 由包青天到地下裁判團,你有律政英雄,我有逆權大狀,我們總希望能在電影裏看到正義得以伸張,沉冤得雪,人情與法理可以兼容,公道在人心。

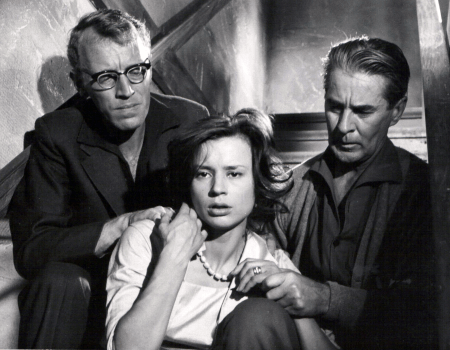

《十二怒漢》( 1 9 5 7 ) 與《桃色血案》( 1 9 5 9 ) 恰好是個對照。前者相信真相愈辯愈明,陪審團肩負神聖使命,必須審慎檢視證據,強調疑點利益歸於被告,是為了保障被告權利,避免製造冤案,把無辜者送上死刑台。後者卻是詭辯交鋒,利用法律漏洞洗脫罪名逍遙法外,程序正義未必保證裁決正確,真相可能永遠無法知曉。

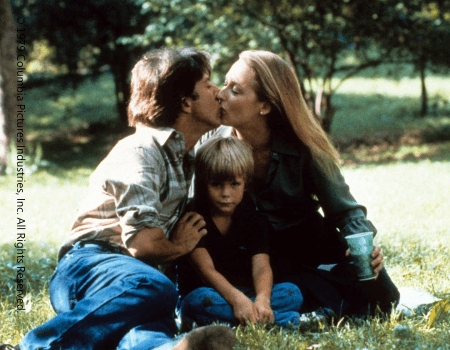

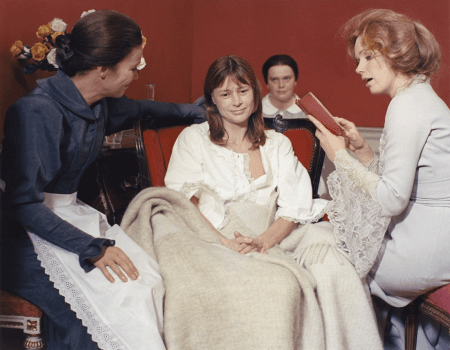

清官難審家庭事,《克藍瑪對克藍瑪》(1979)是分居夫婦對簿公堂,爭奪兒子的撫養權,但感情問題並非法庭所能解決。《碧姬芭鐸浪漫史》(1 9 6 0)涉及殺人罪,但動機還是感情問題,法庭可以論斷她有罪,判處她死刑,卻不能抹殺她的愛,悲劇只因為她與愛人沒有同時愛上對方。

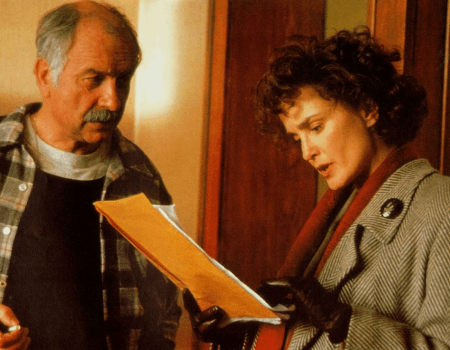

有說法庭內外都不應牽涉太多政治,但有人的地方就有政治。《怪屋疑雲》(19 6 2)借古喻今,宣揚反種族歧視,重申人人生而平等的理念,就是政治。《大控訴》(1 9 8 9)涉及納粹大屠殺的種族滅絕暴行,亦是政治。導演哥斯達加拉斯說過,人不是孤島,不可能不牽涉政治。《十二怒漢》標榜理性判斷與獨立思考,認同疑犯未被證實有罪前都應假設無罪的原則,也是對麥卡錫時代政治迫害的回應。

英瑪褒曼 信與誠( 二)

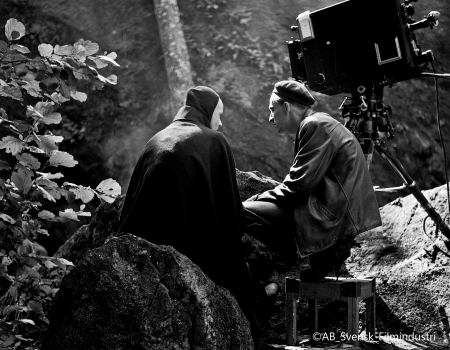

一念永恆, 靈魂不滅。在杜魯福《四百擊》( 1 9 5 9 ) 裏, 可窺見《莫妮卡的夏天》(1953);在寇比力克的經典,能翹望《野草莓》(1957);在活地亞倫的都市戲謔中,甚至直見手執鐮刀的死神。光影無垠,時間沒有指針,英瑪褒曼(1918 – 2007)的幽靈,戀戀常在。

現實與夢幻;人生、劇場與電影,在褒曼生命裏,了無界線。童年夢魘畢生如影隨形,失落的愛世代輪迴;在上帝的沉默裏,愛的救贖依然遙不可及。

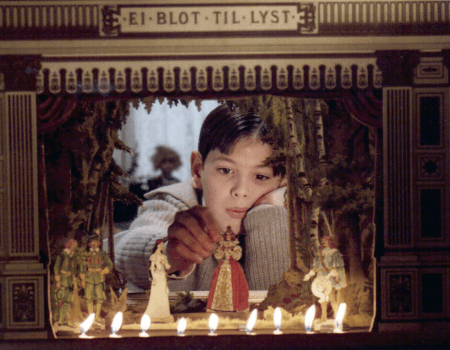

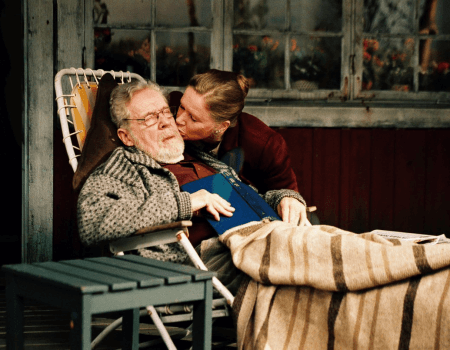

與世隔絕,法羅島的孤高冷傲,替代情人的溫柔懷抱, 成了褒曼生命歸宿。嶙峋亂石, 猶如被上帝遺棄的心靈雕塑,一一被魔鬼刻蝕成懷疑、恐懼、怨恨的形相, 捻塑為《對鏡猜謎》(1960)、《假面》(1966)、《羞恥》(1968)裏一張張人臉;在執迷的大特寫鏡頭壓迫下,美麗輪廓勾勒出最深沉的苦痛。自築圍牆,釋放靈魂盡處的鮮紅,繪染人間愛恨恩怨,在《哭泣與耳語》(1973)的回憶、《芬妮與亞歷山大》(1982)的夢幻裏,遺留點點柔暖與希望的色溫。奏罷《夕陽舞曲》(2003)終章,放下照亮一生的魔燈,捨去親情與愛情的覊絆,避世隱居,與死神探戈;自編自導自演葬禮,獨自與凡塵告別。

電影如夢。褒曼如今在永恆的夢幻國度裏,生死迷思,當已參破。